Essay

Ein viel umfassenderes Wahrnehmen

Von Hubertus Kohle

30.11.2016. Deutsche Museen stellen sich der Digitalisierung bisher eher zögernd, auch aus Angst, sich überflüssig zu machen. Aber sie kann auch der Generierung von Aufmerksamkeit, der Bildung von Communities, und der Verwandlung der Nutzer von rezipierenden Konsumenten in agierende Kunstbürgern dienen. ein paar Beispiele aus der Praxis.Dieser Text basiert auf einem Vortrag, den Hubertus Kohle im Folkwang-Museum gehalten hat. Wir danken dem Autor für die Genehmigung zur Veröffentlichung. D.Red.

===========

I

Im Guten wie im Schlechten sehen viele Kenner in der Digitalisierung einen Umsturz aller Verhältnisse, der nur noch mit der Erfindung des Buchdrucks oder der industriellen Revolution des 18. und 19. Jahrhunderts zu vergleichen ist. Die Digitalisierung dürfte nicht nur die Arbeits- und Produktionswelt grundlegend verändern, sondern hat auch tiefgehende Auswirkungen auf gesellschaftliche Kommunikation und Politik, daneben vor allem auf die Kultur. Wie eigentlich alle anderen Institutionen auch, werden davon die Gedächtnisinstitutionen tangiert, zu denen Archive, Bibliothek und Museen gehören.

Die bange Frage könnte sein, ob es Museen in der Zukunft überhaupt noch geben wird. Ich sage Ihnen schon einmal gleich vorweg, was ich dazu sagen kann, nämlich Folgendes: Ich weiß es nicht.

Das scheint etwas wenig, ist aber eigentlich schon eine ziemlich radikale Aussage, denn die meisten würden wohl fast entrüstet ausrufen, natürlich wird es in Zukunft auch noch Museen geben, die hat es doch immer schon gegeben. Aber an eine Erfahrung werden wir uns gewöhnen müssen, die die Moderne immer schon geprägt hat, die aber nach Auskunft aller Kenner sich in der Zukunft noch entschieden verschärfen wird: Die Dinge werden sich immer schneller verändern. Es steht außer Frage, dass sich hier ein anthropologisches Problem erster Güte stellt, das auch im politischen Raum noch manche unangenehme Überraschung bereithalten wird. Denn wir neigen dazu, uns eher in verstetigten Verhältnissen wohl zu fühlen als in permanent sich wandelnden. Unter diesen Bedingungen wird es immer schwieriger, die Zukunft vorherzusagen, wenn sie, sagen wir einmal, jenseits der nächsten fünf bis zehn Jahre liegt.

Bei Licht betrachtet stimmt es natürlich auch nicht, dass es das Museum immer schon gegeben habe, denn es ist ja in seiner heutigen Form eine relativ späte Erscheinung, die auf das späte 18. Jahrhundert zurückgeht. Und was entsteht, kann auch vergehen. Das gilt im übrigen für alle Bereiche, auch den meinigen: Ob es in dreißig Jahren noch eine Universität in ihrer räumlich-architektonischen Verfasstheit gibt, oder ob nicht ein großer Teil der Lehraktivität ins Internet ausgelagert sein wird, ist kaum abzusehen. Aber da werden nicht die Professoren gefragt, so wie man ja auch nicht die Fische fragt, ob man den See trocken legen soll.

II

Eine Grundeigenschaft der Digitalisierung besteht darin, dass sie alles Denkbare verlustfrei kopiert und über das Internet dann weltweit zur Verfügung stellen kann. "Verlustfrei" allerdings erst ab der zweiten Reproduktion, beim Übergang vom Original zur ersten Reproduktion geht natürlich doch einiges verloren. Digitalisierung bedeutet immer eine Reduktion von Differenziertheit, das kontinuierliche Analoge wird in diskrete, aus abgestuften Werten bestehende Digitalisate transformiert. Dafür wird letzteres punktgenau adressierbar, beliebig manipulierbar und in Lichtgeschwindigkeit distribuierbar. Bedrohlich für den musealen Bereich scheint die Tatsache, dass die von mir angestellte Verlustrechnung nur eine theoretische ist.

In der Praxis kann die Digitalisierung in einer Güte bewerkstelligen werden, die über das faktisch Sichtbare im Original unter den musealen Bedingungen sogar noch hinausgeht. Besonders eindrücklich wird dies im Google Arts Program vorgeführt. Wenn Sie glauben, dass dies ein illegitimer Versuch eines kommerziellen Unternehmens ist, dann sehen Sie sich an, was das Amsterdamer Rijksmuseum mit seinen Rembrandts (und allen anderen Bildern) macht. Die Frage, ob eine solch starke Vergrößerung sinnvoll ist, stellt sich natürlich trotzdem, aber immerhin erschwert sie zumindest auf den ersten Blick die Behauptung, dass man in der Reproduktion nie die Qualität des Originals erreicht.

Allerdings sind hier einige gewichtige Einschränkungen zu formulieren. Auch die akademischste Feinmalerei erzeugt ein dreidimensionales Relief, das in der digitalen Reproduktion, zumindest nach jetzigem technologischen Stand, weitgehend verloren geht und selbst bei Verglasung der Werke im Original zu sehen ist. Und dann natürlich die faktische Größe eines Kunstwerks. Der Computerbildschirm vereinheitlicht alles auf das Standardmaß, da wirkt eine Bleistift-Skizze wie ein erhabenes Überformat von Barnett Newman.

Warum stellt das Rijksmuseum die Reproduktionen in derartig hoher Auflösung zur Verfügung? Aus den mehr oder weniger offiziellen Verlautbarungen des Museums ergibt sich in erster Linie, dass man die Institution als Marke etablieren will. Das ist eine irgendwie betriebswirtschaftlich klingende, für das traditionelle Museumswesen in jedem Fall anrüchige Argumentation. Ganz ausdrücklich werden die Nutzer aufgefordert, die Digitalisate der Bilder nicht nur herunterzuladen, sondern sie vielfältig wiederzuverwenden. Durch eigene künstlerische Überarbeitung etwa, das Phänomen ist unter dem Label des "Remixing" bekannt, eines der bedeutendsten des zeitgenössischen Kulturlebens.

Dahinter steckt die Überzeugung, dass in Zeiten der interaktiven digitalen Medien sich niemand mehr mit dem passiven Konsum von Kultur zufrieden gibt, sondern immer etwas damit anstellen will. Wiederverwenden aber auch dadurch, dass man die Reproduktion an allen möglichen und unmöglichen Stellen anbringt. Zum Beispiel indem man sie riesig groß auf sein Autodach klebt oder kleiner auf den Deckel seines Laptops. In jedem Fall wird angestrebt, die Inhalte der Institution so unters Volk zu bringen, dass die Marke Rijksmuseum gestärkt wird, was den Wert dieser Marke über die Frage hinaus verstärkt, ob dadurch mehr Besucher ins Museum gelotst werden. Um nur mal ein Beispiel zu nehmen: Ein Museum, das einen starken Markenkern hat, kann vielleicht seinen Vortragssaal mit angeschlossenen Empfangsräumlichkeiten zu einem höheren Preis an ein benachbartes Industrieunternehmen für dessen Weihnachtsfeier vermieten, als ein weniger bekanntes. Solche betriebswirtschaftlichen Rechnungen riechen nach schnöder Unterwerfung der Kultur unter das Marktgeschehen. Und es dürfte kein Zufall sein, dass die Digitalisierungsaktivitäten besonders in solchen Ländern ausgeprägt sind - neben den Niederlanden sind das Großbritannien, Australien, die USA - wo das (neo)liberale Paradigma stark verwurzelt ist.

Aber zurück zur Ausgangsfrage: Wenn im Internet die Kunstwerke viel besser zu sehen sind, warum enthalte ich mich dann nicht einfach der Internet-Präsenz, zwinge also den Interessierten, an den Ort zu kommen? Ein Museum, dessen Existenz komplett über staatliche Absicherung garantiert ist, kann so agieren. Andere müssen Aufmerksamkeit auf sich ziehen, um überhaupt noch bemerkt zu werden, frei nach dem nur auf den ersten Blick absurden Motto: Was nicht im Internet existiert, wird es tendenziell gar nicht mehr geben. So gesehen ist das Ergebnis zwiespältig, ja widersprüchlich: Einerseits muss ich als Museum ins Internet investieren, um Aufmerksamkeit zu erzeugen und dadurch Besucher anzuziehen. Andererseits besteht der Verdacht, dass das dort Verbreitete qualitativ so gut ist, dass eben diese Besucher sich damit zufrieden geben und dann doch wieder wegbleiben.

Im Idealfall passiert das, was in manchen amerikanischen Museen zu beobachten ist: Sowohl die virtuellen Besucherzahlen steigen als auch die echten, gewöhnlich erstere aber schneller als letztere. Manche der Aufgaben eines Museums lassen sich ja zweifellos auch realisieren, wenn die Nutzer sich auf das Internet beschränken. Grundsätzlich aber dürfte ein solches Ergebnis zu realisieren sein, wenn beide Kanäle professionell, und das heißt in meinen Augen, wenn sie beide ihrer jeweilig ganz anderen Natur nach unterschiedlich bedient werden. Um diesen entscheidenden Punkt soll es im Folgenden gehen: Und zwar interessiert mich sowohl die Frage, was das analoge Museum, also das Museum in real life auszeichnen soll, wenn es neben dem virtuellen bestehen will, als auch, wie eine virtuelle Präsenz aussehen könnte, die sich zunächst einmal als unabhängig vom Haus selber versteht. Ich glaube, die Chancen stehen gar nicht so schlecht, in beiden Bereichen zu brillieren. In jedem Fall scheint es mir irreführend, in der Schwäche des jeweils einen eine Stärke des anderen zu sehen, also etwa das Digitale zu minimieren, um das Museum selber blühen zu lassen.

III

Musée Gustave Moreau

Warum geht man ins Museum? Um Kunstwerke zu sehen. Wenn es nur das wäre, könnte man es allerdings wirklich bequemer und kostengünstiger haben, indem man ins Virtuelle einsteigt, wenn wir jetzt einmal von den eben genannten Einschränkungen in Sachen Oberflächenrelief und Größe absehen. Daher müsste die Antwort vielleicht eher lauten: Wir gehen ins Museum, um Kunstwerke zu erfahren oder sogar zu erleben. Erfahren/ Erleben statt sehen, das impliziert ein viel umfassenderes Wahrnehmen als das simple Sehen. Und es impliziert wohl auch ein Wahrnehmen, das sich von der Wahrnehmung des Kunsthistorikers und der Kunsthistorikerin unterscheidet, die für meinen Geschmack doch an zu vielen Stellen dominiert. Denn der berühmte Otto-Normalverbraucher möchte eine umfassende Gesamtgestaltung, in der das Kunstwerk nur einen Teil - wenn auch natürlich den wesentlichen Teil - des Nachmittages darstellt, den er oder sie, häufig in Begleitung von Freunden oder Familie, dem Museum widmen will. Denn, wie es auch Besucherforscher ermittelt haben: speziell für Menschen, die nicht regelmäßig in Museen gehen, steht der Wunsch nach geselligem Zusammenhang im Vordergrund, das heißt auch der, über das Erfahrene/Erlebte zu reden.

Ein Aspekt des Erfahrens/ Erlebens könnte zum Beispiel darin bestehen, dass wir den Museumsgang als eine Art rite de passage begreifen, einen Übergang vom Alltag in etwas Besonderes, eben nicht Alltägliches. Michel Foucault nennt in diesem Sinne das Museum eine Heterotopie, die etwas beinhaltet, was im Alltagsraum abhanden gekommen oder nie vorhanden gewesen ist. Entscheidend für das Museumserlebnis ist dann das, was man unter dem Begriff der Atmosphäre fassen könnte, etwas ganz und gar vom Ort abhängigen, grundsätzlich nicht Substituierbaren.

Lousiana Museum of Modern Art

In diesem Sinne wäre ich auch aus meiner Sicht, die ja dem Digitalen gegenüber aufgeschlossen ist, vorsichtig bei der Instrumentierung der Ausstellungsräume mit elektronischen Bewegtbildern oder überhaupt mit irgendwelchen gadgets. Ganz zu recht hat der ehemalige Direktor des Städel, Max Hollein, darauf hingewiesen, dass auch das großartigste Werk der Malerei neben einem noch so anspruchslosen Bewegtbild keine Chance hat. Und elektronische Bilder haben eine Tendenz hin ins Bewegte. Das heißt andersherum nicht, dass man dem Besucher nicht die Benutzung des Handys als Informationserweiterer erlauben und vielleicht auch durch die Installation eines eigenen WLANs erleichtern sollte.

Dann könnte man irgendwann sogar auf die Schildchen neben den Kunstwerken verzichten, weil die Software diese erkennt und direkt mit einer Info-Seite im Netz verlinkt. Und es heißt auch nicht, dass man innerhalb des Museums auf die Einrichtung von Informationsräumen verzichten sollte, eventuell sogar mehrfach zwischen die Ausstellungsräume gestreut, in denen Computer dominieren. Nur getrennt sein sollten die Räume in der Regel.

Zur Atmosphäre können ganz harmlose, fast nebensächliche Dinge gehören. Mir ist noch nach 25 Jahren der knarzende Parkettfußboden im Musée Antoine Lécuyer in St. Quentin positiv in Erinnerung, das über eine hinreißende Sammlung von Porträts de la Tours verfügt. Oder das Pariser Musée Moreau mit der seit über hundert Jahren unveränderten Anmutung von Familienresidenz und Sehnsuchtsort. Aber auch abstraktere Raumwirkungen können hier eine Rolle spielen, sei es die klösterliche Weihestimmung in manchen Teilen der Münchener Neuen Pinakothek oder die intensive Kommunikation von Natur und Kunst, die sich alleine schon durch die Lage am Meer im Kopenhagener Louisiana-Museum ergibt. (Foto links: Neue Pinakothek)

Zur Atmosphäre können ganz harmlose, fast nebensächliche Dinge gehören. Mir ist noch nach 25 Jahren der knarzende Parkettfußboden im Musée Antoine Lécuyer in St. Quentin positiv in Erinnerung, das über eine hinreißende Sammlung von Porträts de la Tours verfügt. Oder das Pariser Musée Moreau mit der seit über hundert Jahren unveränderten Anmutung von Familienresidenz und Sehnsuchtsort. Aber auch abstraktere Raumwirkungen können hier eine Rolle spielen, sei es die klösterliche Weihestimmung in manchen Teilen der Münchener Neuen Pinakothek oder die intensive Kommunikation von Natur und Kunst, die sich alleine schon durch die Lage am Meer im Kopenhagener Louisiana-Museum ergibt. (Foto links: Neue Pinakothek)

Wenn das Soziale, der Austausch über die Werke einen wesentlichen Bestandteil des Museumserlebnisses darstellt, dann kann man auch die seit einigen Jahren immer mal wieder anzutreffenden Ciceroni nur für gut befinden, also Leute, die mit den Besuchern ins Gespräch kommen. Allerdings hängt hier viel von der Qualität dieser Leute ab, ob sie zum Beispiel in der Lage sind, sich geschmeidig in ein schon laufendes Gespräch einzuklinken, oder ob sie sich eher als ein Fleisch gewordenes Lexikon verstehen, das steif in der Ecke steht. Auch hier wieder sind es Kleinigkeiten, die den Unterschied ausmachen können. Die freundliche Ausstrahlung des Museums-Personals etwa. Dinge - so könnte man vielleicht verallgemeinernd sagen -, die die Aura der Unnahbarkeit konterkarieren, welche mit dem Image des Museums noch immer verbunden ist. Und zwar so - einfach ist das bestimmt nicht - dass die Heterotopie nicht allzu glatt veralltäglicht wird.

Zur Atmosphäre eines Ortes aber gehören auch die Nebenräume, denen sich manche Besucher zum Ärger der Fachleute länger zuwenden als der eigentlichen Sammlung. Dazu würde ich insbesondere den Shop und das Restaurant zählen. Letzteres kann zum Beispiel in historischen Museumsräumen spektakuläre räumliche Qualitäten entfalten, denen auch mit dem kulinarischen Angebot entsprochen werden könnte. Und selbst der Shop kann unvergessliche Eindrücke hinterlassen. Ich war vor einem Jahr in der Huntington Library in Los Angeles. Das ist erstens keine reine Bibliothek, sondern ein ausgewachsenes Museum, und zweitens in eine traumhafte Gartenlandschaft eingebunden, die im Zweifel für die Besucher noch attraktiver ist als die Sammlung selber. Der Shop ist ein wahres Kleinod: er bietet Replikate nach Kunstwerken in hoher Qualität, daneben überhaupt ästhetisch hochwertige Objekte.

IV

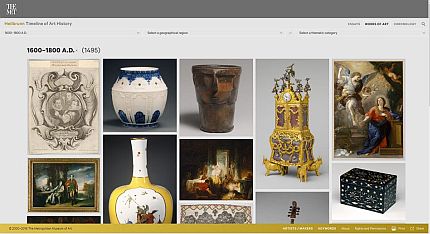

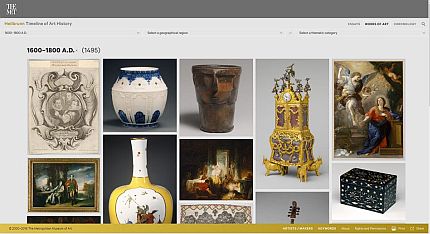

Wenn es im Analogen die Stärken des Museums als umbautem Raum zu entwickeln gilt, so im Digitalen dessen spezifische Eigenheiten, die man im Museumsrahmen vielleicht mit den Begriffen des Kontextualisierens, des Personalisierens und des Vernetzens kennzeichnen könnte. Für die beiden ersten Qualitäten möchte ich auf ein Museum hinweisen, das sowohl im Internet als auch in real life zu den meistbesuchten der Welt gehört. Gemeint ist das New Yorker Metropolitan Museum of Art, das inzwischen 6,5 Millionen Besucher pro Jahr aufweisen kann, über mehr als 1,6 Millionen Twitter-Follower verfügt, und fast 20 Millionen Besucher auf seine berühmte Heilbrunn Timeline of Art History lockt. Letztere soll hier für das Kontextualisieren stehen. Auf hohem wissenschaftlichen Niveau, ausdrücklich in erster Linie an Studierende der Kunstgeschichte gerichtet, aber auch an überdurchschnittlich Interessierte, erzählt sie eine Geschichte der Weltkunst, und zwar nur am Beispiel von Objekten aus dem Metropolitan selber.

Es dürfte nicht viele Museen auf der Welt geben, bei denen das möglich ist. Der Zugang zu diesem Universalmedium - es beinhaltet 300 Zeitleisten, fast tausend ziemlich tiefgehende Essays und an die 7.000 Kunstwerke - ist konsequent hypertextuell organisiert, als Leser kann ich über die Objekte zu den Kontexten gehen, von einer Gesamtdarstellung auf Einzelwerke hinabsteigen oder mich etwa im örtlichen und zeitlichen Umkreis eines Gegenstandes umtun. Die Texte sind zumeist von Kuratoren des Museums geschrieben, sie werden regelmäßig ajourniert und vor allem in den bibliografischen Referenzen aktuell gehalten. Ich glaube, keinem Kunsthistoriker zu nahe zu treten, wenn ich behaupte, dass das Wissen in der Heilbrunn Timeline of Art History umfangreicher ist als das des gebildetsten unter ihnen.

Zuletzt aber verstärkte sich der Eindruck, dass dies nicht die einzige Möglichkeit der Kunstvermittlung ist, dass insbesondere die elektronischen Medien auch noch andere Optionen bieten. Bei allem Umfang und Tiefgang nämlich, der die Heilbrunn Timeline prägt, bleibt der Erlebnisaspekt doch unterbelichtet. So objektiv sie sich gibt, so akademisch kommt sie doch auch daher. Die Werke sind aufgereiht an der Perlenschnur von Geschichte und Geografie, manche werden sogar vermuten, dass wissenschaftliche Neutralität hier in Langeweile umschlägt.

In jedem Fall wird man mit einem solchen Produkt eher Personen anziehen, die sowieso schon bildungsinteressiert sind, weniger solche, die noch überzeugt werden müssen, dass Bildung mehr ist als Pflicht. Das Gleiche gilt im übrigen auch für die Bilddatenbank des Museums, die ein jedes Wissenschaftlerherz höher schlagen lässt, aber ebenfalls eher einen Container-Charakter hat: Über 400.000 Werke sind hier zu finden, ganz wenige Museen weltweit haben ihre Sammlung derartig vollständig verdatet. Und auch wenn dem reinen Registratur-Charakter vielfach entgegengearbeitet ist, etwa dadurch, dass der Besucher einzelne Werke in sein persönliches Portfolio aufnehmen kann (MyMet): Das Ganze ist und bleibt eine riesige Datensammlung, die den Forscher begeistert, den Kunstliebhaber aber nur teilweise befriedigt.

(Kunst-)Historiker dürften hier eventuell widersprechen, aber ein nicht spezialisiertes Museumspublikum ist eben doch etwas anderes als eine Seminaröffentlichkeit, und es will eben vielleicht auch anders angesprochen werden. Einmal abgesehen davon, dass auch die universitäre Seminaröffentlichkeit heute anders angesprochen werden will als noch vor 30 Jahren. Die Tatsache, dass die Museums-Bilddatenbanken insgesamt einen schweren Stand haben und vom Publikum vergleichsweise wenig genutzt werden, bestätigt diese Vermutung. Wenn aktuell Informationsvisualisierer versuchen, auch solche Bilddatenbanken ästhetisch anspruchsvoll zu vermitteln, so beruht das Engagement genau auf dieser Einsicht. Ein Beispiel dafür ist die Abteilung "Epochen und Sparten" der Deutschen Digitalen Bibliothek.

Warum also nicht auch einmal andere Zugangsweisen ausprobieren, eine Entscheidung, die im Metropolitan Museum erst vor wenigen Jahren getroffen wurde? Und zwar dadurch, dass man sich einem nun tatsächlich eindrücklichen Alternativprojekt zuwandte, den Connections. Damit bin ich bei dem, was ich Personalisieren genannt hatte.

Schon die Leitseite von Connections fällt aus dem Rahmen. Es werden keine Kunstwerke gezeigt, sondern Porträts von Museumsmitarbeitern, die mit Namen und zunächst eigentümlich wirkenden Stichworten vom Typ "abnormal", "heroes", oder "city" versehen sind. Das Ganze wirkt nicht leicht verständlich, und man könnte jetzt natürlich hingehen und sich unter "about connections" eine Erklärung besorgen. Im Netz aber ist der user noch ungeduldiger als sonst schon, Gebrauchsanweisungen liest er eigentlich grundsätzlich nicht und will lieber gleich zur Tat schreiten. Es dürfte daher näher liegen, gleich eines der Porträts anzuklicken und zu sehen, was sich hinter dem damit verbundenen Begriff des "abnormal" verbirgt.

Und das ist erstaunlich. Peggy Hebard ist "financial manager" im Büro des Direktors. Ihre Gesichtszüge sind ostasiatisch, in dem vierminütigen Film, der jetzt startet, berichtet sie von der schwierigen Geschichte ihrer chinesischen Einwandererfamilie in New York und davon, wie sie sich selber "anormal" empfunden habe. Hinterlegt wird das Ganze mit ein paar Dutzend Kunstwerken (natürlich aus dem Metropolitan), die den sehr anrührenden Bericht teilweise atmosphärisch begleiten, zuweilen von der Sprecherin aber auch direkt adressiert werden.

Ungewöhnlich bei dieser Darstellung und bei Connections ist mehreres. Erstens redet eine Finanzmanagerin, also ein kunsthistorischer Laie. In anderen Filmen erscheinen zwar Kuratoren, daneben aber auch Vertreter aus dem Wachdienst oder dem Restaurant des Museums. Zweitens wird hier aus einer entschieden subjektiven, zuweilen ins Schmerzhaft-Bekenntnishaft hineinreichenden Perspektive erzählt. zum Beispiel auch bei Gary Tinterow, dem prominenten Kurator der Kunst des 19. Jahrhunderts, der aus einer ganz persönlichen Hundebesitzer-Sicht über "Windhunde" spricht und seine eigene ganz unvermittelt mit einer kunsthistorischen Sicht verschmelzen lässt.

Sicherlich war es für die Organisatoren dieser ungewöhnlichen Aktion nicht einfach, ihre Lieferanten zu einer derartig seelenoffenbarenden Redeweise zu animieren, die dann weltweit im Internet zu verfolgen war. Das Ergebnis aber ist auch für Fachleute durchaus beeindruckend. Und drittens wird hier dem Kunstwerk eine ungewöhnliche Rolle zugewiesen. Es wird ganz unhistorisch (oder doch nicht primär historisch) auf die Gefühlslage des Redners projiziert und damit entschieden vergegenwärtigt.

Connections widerspricht vielem, was einem klassischen Kunstmuseum heilig ist. Es setzt dort, wo normalerweise wissenschaftliche Objektivierung im Vordergrund steht, entschieden auf Subjektivierung und lässt damit die Frage nach "richtig" oder "falsch" in den Hintergrund rücken. Es versucht, den Zuhörer und Zuschauer auf Augenhöhe anzunehmen und nicht gleichsam von oben herab zu belehren. Es insistiert nicht auf der Fachkompetenz des Redners, sondern lädt ihn ein, ja fordert ihn auf, als Mensch zu agieren. Eben dies war ausdrücklich auch das Ziel der Schöpfer von Connections, und man darf die Leitung des Museums dazu beglückwünschen, dass sie deren durchaus radikale Ansprüche zuließ, weil sie gegen die üblichen Hierarchien verstießen. Gerade ausgehend von der Heilbrunn-Timeline kamen Fragen auf wie die, ob die Kunsthistoriker die einzigen Experten am Met sind, ob es neben der akademischen noch eine andere Zugangsweise zur Kunst gibt und ob man das Publikum auch emotional ansprechen könne. Ich garantiere Ihnen in jedem Fall, dass Sie bei den allermeisten Filmen fasziniert zuhören und sie nicht vorzeitig wegklicken werden.

Kunsthistoriker neigen dazu, solche Versuche mit der Begründung zurückzuweisen, sie seien unhistorisch und würden nicht den originalen Gehalt der Werke berühren. Das ist so ganz falsch nicht, und die ganz "aus dem Bauch heraus" geführte Rede über Kunst mündet leicht im Seichten und Nichtssagenden. Was aber gerade mit Conncetions gelingt, ist die immer wieder historisch informierte Rede mit der eigenen Empfindungswelt zu verbinden, aus der Geschichte heraus in die Wirklichkeit der Gegenwart hineinzudringen, ohne völlig frei zu phantasieren. Unterstützt wird das durch einen Redegestus, der nicht auf professionelle Objektivierung Wert legt, sondern Zögerlichkeiten, leiser und lauter werdende Stimme, ja sogar kleine Lachanfälle erlaubt.

Die vielleicht wichtigste Eigenschaft des Digitalen aber lässt sich in dessen Vergemeinschaftungs-Potenzial fassen. Das mag Sie angesichts der insgesamt deutlich negativen Berichterstattung in der deutschen Publizistik über das Hassgerede in facebook und twitter überraschen. Jeremy Rifkin hat in einem vor zwei Jahren erschienenen Buch, das im Deutschen den wenig anziehenden Titel "Null-Grenzkosten-Gesellschaft" trägt, die Bedeutung der digitalen Medien für eine bottom-up reorganisierte Vergemeinschaftung herausgestrichen.

Seine durchaus nicht unumstrittene These ist, dass die kommerziellen Mega-Vergemeinschafter vom Typ facebook auf längere Sicht eine erstrebenswerte Konkurrenz in kleineren, lokal und regional organisierten Netzwerken bekommen, die sich weniger am Gewinninteresse eines Unternehmens orientieren, als an den Bedürfnissen einer begrenzten community. Mir scheint das eine Perspektive auch für die Museen, die sich vielleicht doch noch mehr als bislang zu Kristallisationskerne der Kulturalisierung weiterentwickeln könnten. (Ein sehr beeindruckendes Beispiel haben wir in dem englischen "Dulwich OnView" vorliegen, das sich der "Feier von Mensch und Kultur in Süd-London" verschrieben hat.

Dabei handelt es sich um ein Wiki, das von einer Reihe von enthusiastischen Einwohnern der Region betrieben wird, grundsätzlich aber auch offen für Außenstehende ist. Ausgangspunkt ist die Dulwich Picture Gallery, eine vor allem im Bereich der niederländischen Malerei des Goldenen Zeitalters international berühmte Sammlung. Aber wenn Sie sich die Sache im Internet etwas näher ansehen, bemerken sie gleich, dass das Wiki weit über das eigentliche Museum hinausgeht und zu einem Ort der kulturellen Diskussion geworden ist. Interessant für das Museum ist es in erster Linie, weil es von freiwilligen Außenstehenden betrieben wird.

Man hört ja immer wieder, dass solche Dinge aufgrund der Personalausstattung gerade auch in deutschen Museen kaum geleistet werden können, und in der Tat: Die Digitalabteilung des New Yorker Metropolitan Museums verfügt mit achtzig Leuten über mehr Mitarbeiter als der allergrößte Teil der deutschen Museen insgesamt an Angestellten hat, wenn man mal das Wachpersonal außen vorlässt. Aber der entscheidende Aspekt in meiner Sicht ist die Tatsache, dass hier das Museum zu einem Kernpunkt der Integration eines ganzen Stadtteils geworden ist, wobei unter Stadtteil hier ein Gebiet zu verstehen ist, das fast drei Millionen Einwohner umfasst.

Sie sehen, in der Polarität von Zukunftshoffnung oder Selbstaufgabe neige ich eindeutig zu ersterem. Richtig betrieben, kann das Digitale zu einer in mehrfacher Hinsicht positiven Praxis werden. Als ein Medium der Aufmerksamkeitsgenerierung, als Bildungsinstrument, das die Erfahrung am Ort erweitert und vertieft. Als Maschine, die den Nutzer von einem rezipierenden in einen agierenden verwandelt. Selbst für die größten deutschen Museen dürfte ein Projekt von der Größe der Heilbrunn Timeline illusorisch bleiben, Unternehmungen aber wie die Connections vom Metropolitan Museum oder der community blog der Duclwich Picture Gallery könnte man als Anregung durchaus Ernst nehmen. Dies also mein Schlussappell: Helfen Sie auf die unterschiedlichsten Ihnen zur Verfügung stehenden Weisen der Institution Museum dabei, den Wandel mitzugestalten, dem sie sich notwendig zu stellen hat. Aber vergessen Sie andererseits nicht, um was es schlussendlich immer gehen muss: das einzelne Kunstwerk und den oder die, die es wahrnehmen sollen.

Hubertus Kohle

===========

I

Im Guten wie im Schlechten sehen viele Kenner in der Digitalisierung einen Umsturz aller Verhältnisse, der nur noch mit der Erfindung des Buchdrucks oder der industriellen Revolution des 18. und 19. Jahrhunderts zu vergleichen ist. Die Digitalisierung dürfte nicht nur die Arbeits- und Produktionswelt grundlegend verändern, sondern hat auch tiefgehende Auswirkungen auf gesellschaftliche Kommunikation und Politik, daneben vor allem auf die Kultur. Wie eigentlich alle anderen Institutionen auch, werden davon die Gedächtnisinstitutionen tangiert, zu denen Archive, Bibliothek und Museen gehören.

Die bange Frage könnte sein, ob es Museen in der Zukunft überhaupt noch geben wird. Ich sage Ihnen schon einmal gleich vorweg, was ich dazu sagen kann, nämlich Folgendes: Ich weiß es nicht.

Das scheint etwas wenig, ist aber eigentlich schon eine ziemlich radikale Aussage, denn die meisten würden wohl fast entrüstet ausrufen, natürlich wird es in Zukunft auch noch Museen geben, die hat es doch immer schon gegeben. Aber an eine Erfahrung werden wir uns gewöhnen müssen, die die Moderne immer schon geprägt hat, die aber nach Auskunft aller Kenner sich in der Zukunft noch entschieden verschärfen wird: Die Dinge werden sich immer schneller verändern. Es steht außer Frage, dass sich hier ein anthropologisches Problem erster Güte stellt, das auch im politischen Raum noch manche unangenehme Überraschung bereithalten wird. Denn wir neigen dazu, uns eher in verstetigten Verhältnissen wohl zu fühlen als in permanent sich wandelnden. Unter diesen Bedingungen wird es immer schwieriger, die Zukunft vorherzusagen, wenn sie, sagen wir einmal, jenseits der nächsten fünf bis zehn Jahre liegt.

Bei Licht betrachtet stimmt es natürlich auch nicht, dass es das Museum immer schon gegeben habe, denn es ist ja in seiner heutigen Form eine relativ späte Erscheinung, die auf das späte 18. Jahrhundert zurückgeht. Und was entsteht, kann auch vergehen. Das gilt im übrigen für alle Bereiche, auch den meinigen: Ob es in dreißig Jahren noch eine Universität in ihrer räumlich-architektonischen Verfasstheit gibt, oder ob nicht ein großer Teil der Lehraktivität ins Internet ausgelagert sein wird, ist kaum abzusehen. Aber da werden nicht die Professoren gefragt, so wie man ja auch nicht die Fische fragt, ob man den See trocken legen soll.

II

Eine Grundeigenschaft der Digitalisierung besteht darin, dass sie alles Denkbare verlustfrei kopiert und über das Internet dann weltweit zur Verfügung stellen kann. "Verlustfrei" allerdings erst ab der zweiten Reproduktion, beim Übergang vom Original zur ersten Reproduktion geht natürlich doch einiges verloren. Digitalisierung bedeutet immer eine Reduktion von Differenziertheit, das kontinuierliche Analoge wird in diskrete, aus abgestuften Werten bestehende Digitalisate transformiert. Dafür wird letzteres punktgenau adressierbar, beliebig manipulierbar und in Lichtgeschwindigkeit distribuierbar. Bedrohlich für den musealen Bereich scheint die Tatsache, dass die von mir angestellte Verlustrechnung nur eine theoretische ist.

In der Praxis kann die Digitalisierung in einer Güte bewerkstelligen werden, die über das faktisch Sichtbare im Original unter den musealen Bedingungen sogar noch hinausgeht. Besonders eindrücklich wird dies im Google Arts Program vorgeführt. Wenn Sie glauben, dass dies ein illegitimer Versuch eines kommerziellen Unternehmens ist, dann sehen Sie sich an, was das Amsterdamer Rijksmuseum mit seinen Rembrandts (und allen anderen Bildern) macht. Die Frage, ob eine solch starke Vergrößerung sinnvoll ist, stellt sich natürlich trotzdem, aber immerhin erschwert sie zumindest auf den ersten Blick die Behauptung, dass man in der Reproduktion nie die Qualität des Originals erreicht.

Allerdings sind hier einige gewichtige Einschränkungen zu formulieren. Auch die akademischste Feinmalerei erzeugt ein dreidimensionales Relief, das in der digitalen Reproduktion, zumindest nach jetzigem technologischen Stand, weitgehend verloren geht und selbst bei Verglasung der Werke im Original zu sehen ist. Und dann natürlich die faktische Größe eines Kunstwerks. Der Computerbildschirm vereinheitlicht alles auf das Standardmaß, da wirkt eine Bleistift-Skizze wie ein erhabenes Überformat von Barnett Newman.

Warum stellt das Rijksmuseum die Reproduktionen in derartig hoher Auflösung zur Verfügung? Aus den mehr oder weniger offiziellen Verlautbarungen des Museums ergibt sich in erster Linie, dass man die Institution als Marke etablieren will. Das ist eine irgendwie betriebswirtschaftlich klingende, für das traditionelle Museumswesen in jedem Fall anrüchige Argumentation. Ganz ausdrücklich werden die Nutzer aufgefordert, die Digitalisate der Bilder nicht nur herunterzuladen, sondern sie vielfältig wiederzuverwenden. Durch eigene künstlerische Überarbeitung etwa, das Phänomen ist unter dem Label des "Remixing" bekannt, eines der bedeutendsten des zeitgenössischen Kulturlebens.

Dahinter steckt die Überzeugung, dass in Zeiten der interaktiven digitalen Medien sich niemand mehr mit dem passiven Konsum von Kultur zufrieden gibt, sondern immer etwas damit anstellen will. Wiederverwenden aber auch dadurch, dass man die Reproduktion an allen möglichen und unmöglichen Stellen anbringt. Zum Beispiel indem man sie riesig groß auf sein Autodach klebt oder kleiner auf den Deckel seines Laptops. In jedem Fall wird angestrebt, die Inhalte der Institution so unters Volk zu bringen, dass die Marke Rijksmuseum gestärkt wird, was den Wert dieser Marke über die Frage hinaus verstärkt, ob dadurch mehr Besucher ins Museum gelotst werden. Um nur mal ein Beispiel zu nehmen: Ein Museum, das einen starken Markenkern hat, kann vielleicht seinen Vortragssaal mit angeschlossenen Empfangsräumlichkeiten zu einem höheren Preis an ein benachbartes Industrieunternehmen für dessen Weihnachtsfeier vermieten, als ein weniger bekanntes. Solche betriebswirtschaftlichen Rechnungen riechen nach schnöder Unterwerfung der Kultur unter das Marktgeschehen. Und es dürfte kein Zufall sein, dass die Digitalisierungsaktivitäten besonders in solchen Ländern ausgeprägt sind - neben den Niederlanden sind das Großbritannien, Australien, die USA - wo das (neo)liberale Paradigma stark verwurzelt ist.

Aber zurück zur Ausgangsfrage: Wenn im Internet die Kunstwerke viel besser zu sehen sind, warum enthalte ich mich dann nicht einfach der Internet-Präsenz, zwinge also den Interessierten, an den Ort zu kommen? Ein Museum, dessen Existenz komplett über staatliche Absicherung garantiert ist, kann so agieren. Andere müssen Aufmerksamkeit auf sich ziehen, um überhaupt noch bemerkt zu werden, frei nach dem nur auf den ersten Blick absurden Motto: Was nicht im Internet existiert, wird es tendenziell gar nicht mehr geben. So gesehen ist das Ergebnis zwiespältig, ja widersprüchlich: Einerseits muss ich als Museum ins Internet investieren, um Aufmerksamkeit zu erzeugen und dadurch Besucher anzuziehen. Andererseits besteht der Verdacht, dass das dort Verbreitete qualitativ so gut ist, dass eben diese Besucher sich damit zufrieden geben und dann doch wieder wegbleiben.

Im Idealfall passiert das, was in manchen amerikanischen Museen zu beobachten ist: Sowohl die virtuellen Besucherzahlen steigen als auch die echten, gewöhnlich erstere aber schneller als letztere. Manche der Aufgaben eines Museums lassen sich ja zweifellos auch realisieren, wenn die Nutzer sich auf das Internet beschränken. Grundsätzlich aber dürfte ein solches Ergebnis zu realisieren sein, wenn beide Kanäle professionell, und das heißt in meinen Augen, wenn sie beide ihrer jeweilig ganz anderen Natur nach unterschiedlich bedient werden. Um diesen entscheidenden Punkt soll es im Folgenden gehen: Und zwar interessiert mich sowohl die Frage, was das analoge Museum, also das Museum in real life auszeichnen soll, wenn es neben dem virtuellen bestehen will, als auch, wie eine virtuelle Präsenz aussehen könnte, die sich zunächst einmal als unabhängig vom Haus selber versteht. Ich glaube, die Chancen stehen gar nicht so schlecht, in beiden Bereichen zu brillieren. In jedem Fall scheint es mir irreführend, in der Schwäche des jeweils einen eine Stärke des anderen zu sehen, also etwa das Digitale zu minimieren, um das Museum selber blühen zu lassen.

III

Musée Gustave Moreau

Warum geht man ins Museum? Um Kunstwerke zu sehen. Wenn es nur das wäre, könnte man es allerdings wirklich bequemer und kostengünstiger haben, indem man ins Virtuelle einsteigt, wenn wir jetzt einmal von den eben genannten Einschränkungen in Sachen Oberflächenrelief und Größe absehen. Daher müsste die Antwort vielleicht eher lauten: Wir gehen ins Museum, um Kunstwerke zu erfahren oder sogar zu erleben. Erfahren/ Erleben statt sehen, das impliziert ein viel umfassenderes Wahrnehmen als das simple Sehen. Und es impliziert wohl auch ein Wahrnehmen, das sich von der Wahrnehmung des Kunsthistorikers und der Kunsthistorikerin unterscheidet, die für meinen Geschmack doch an zu vielen Stellen dominiert. Denn der berühmte Otto-Normalverbraucher möchte eine umfassende Gesamtgestaltung, in der das Kunstwerk nur einen Teil - wenn auch natürlich den wesentlichen Teil - des Nachmittages darstellt, den er oder sie, häufig in Begleitung von Freunden oder Familie, dem Museum widmen will. Denn, wie es auch Besucherforscher ermittelt haben: speziell für Menschen, die nicht regelmäßig in Museen gehen, steht der Wunsch nach geselligem Zusammenhang im Vordergrund, das heißt auch der, über das Erfahrene/Erlebte zu reden.

Ein Aspekt des Erfahrens/ Erlebens könnte zum Beispiel darin bestehen, dass wir den Museumsgang als eine Art rite de passage begreifen, einen Übergang vom Alltag in etwas Besonderes, eben nicht Alltägliches. Michel Foucault nennt in diesem Sinne das Museum eine Heterotopie, die etwas beinhaltet, was im Alltagsraum abhanden gekommen oder nie vorhanden gewesen ist. Entscheidend für das Museumserlebnis ist dann das, was man unter dem Begriff der Atmosphäre fassen könnte, etwas ganz und gar vom Ort abhängigen, grundsätzlich nicht Substituierbaren.

Lousiana Museum of Modern Art

In diesem Sinne wäre ich auch aus meiner Sicht, die ja dem Digitalen gegenüber aufgeschlossen ist, vorsichtig bei der Instrumentierung der Ausstellungsräume mit elektronischen Bewegtbildern oder überhaupt mit irgendwelchen gadgets. Ganz zu recht hat der ehemalige Direktor des Städel, Max Hollein, darauf hingewiesen, dass auch das großartigste Werk der Malerei neben einem noch so anspruchslosen Bewegtbild keine Chance hat. Und elektronische Bilder haben eine Tendenz hin ins Bewegte. Das heißt andersherum nicht, dass man dem Besucher nicht die Benutzung des Handys als Informationserweiterer erlauben und vielleicht auch durch die Installation eines eigenen WLANs erleichtern sollte.

Dann könnte man irgendwann sogar auf die Schildchen neben den Kunstwerken verzichten, weil die Software diese erkennt und direkt mit einer Info-Seite im Netz verlinkt. Und es heißt auch nicht, dass man innerhalb des Museums auf die Einrichtung von Informationsräumen verzichten sollte, eventuell sogar mehrfach zwischen die Ausstellungsräume gestreut, in denen Computer dominieren. Nur getrennt sein sollten die Räume in der Regel.

Zur Atmosphäre können ganz harmlose, fast nebensächliche Dinge gehören. Mir ist noch nach 25 Jahren der knarzende Parkettfußboden im Musée Antoine Lécuyer in St. Quentin positiv in Erinnerung, das über eine hinreißende Sammlung von Porträts de la Tours verfügt. Oder das Pariser Musée Moreau mit der seit über hundert Jahren unveränderten Anmutung von Familienresidenz und Sehnsuchtsort. Aber auch abstraktere Raumwirkungen können hier eine Rolle spielen, sei es die klösterliche Weihestimmung in manchen Teilen der Münchener Neuen Pinakothek oder die intensive Kommunikation von Natur und Kunst, die sich alleine schon durch die Lage am Meer im Kopenhagener Louisiana-Museum ergibt. (Foto links: Neue Pinakothek)

Zur Atmosphäre können ganz harmlose, fast nebensächliche Dinge gehören. Mir ist noch nach 25 Jahren der knarzende Parkettfußboden im Musée Antoine Lécuyer in St. Quentin positiv in Erinnerung, das über eine hinreißende Sammlung von Porträts de la Tours verfügt. Oder das Pariser Musée Moreau mit der seit über hundert Jahren unveränderten Anmutung von Familienresidenz und Sehnsuchtsort. Aber auch abstraktere Raumwirkungen können hier eine Rolle spielen, sei es die klösterliche Weihestimmung in manchen Teilen der Münchener Neuen Pinakothek oder die intensive Kommunikation von Natur und Kunst, die sich alleine schon durch die Lage am Meer im Kopenhagener Louisiana-Museum ergibt. (Foto links: Neue Pinakothek)Wenn das Soziale, der Austausch über die Werke einen wesentlichen Bestandteil des Museumserlebnisses darstellt, dann kann man auch die seit einigen Jahren immer mal wieder anzutreffenden Ciceroni nur für gut befinden, also Leute, die mit den Besuchern ins Gespräch kommen. Allerdings hängt hier viel von der Qualität dieser Leute ab, ob sie zum Beispiel in der Lage sind, sich geschmeidig in ein schon laufendes Gespräch einzuklinken, oder ob sie sich eher als ein Fleisch gewordenes Lexikon verstehen, das steif in der Ecke steht. Auch hier wieder sind es Kleinigkeiten, die den Unterschied ausmachen können. Die freundliche Ausstrahlung des Museums-Personals etwa. Dinge - so könnte man vielleicht verallgemeinernd sagen -, die die Aura der Unnahbarkeit konterkarieren, welche mit dem Image des Museums noch immer verbunden ist. Und zwar so - einfach ist das bestimmt nicht - dass die Heterotopie nicht allzu glatt veralltäglicht wird.

Zur Atmosphäre eines Ortes aber gehören auch die Nebenräume, denen sich manche Besucher zum Ärger der Fachleute länger zuwenden als der eigentlichen Sammlung. Dazu würde ich insbesondere den Shop und das Restaurant zählen. Letzteres kann zum Beispiel in historischen Museumsräumen spektakuläre räumliche Qualitäten entfalten, denen auch mit dem kulinarischen Angebot entsprochen werden könnte. Und selbst der Shop kann unvergessliche Eindrücke hinterlassen. Ich war vor einem Jahr in der Huntington Library in Los Angeles. Das ist erstens keine reine Bibliothek, sondern ein ausgewachsenes Museum, und zweitens in eine traumhafte Gartenlandschaft eingebunden, die im Zweifel für die Besucher noch attraktiver ist als die Sammlung selber. Der Shop ist ein wahres Kleinod: er bietet Replikate nach Kunstwerken in hoher Qualität, daneben überhaupt ästhetisch hochwertige Objekte.

IV

Wenn es im Analogen die Stärken des Museums als umbautem Raum zu entwickeln gilt, so im Digitalen dessen spezifische Eigenheiten, die man im Museumsrahmen vielleicht mit den Begriffen des Kontextualisierens, des Personalisierens und des Vernetzens kennzeichnen könnte. Für die beiden ersten Qualitäten möchte ich auf ein Museum hinweisen, das sowohl im Internet als auch in real life zu den meistbesuchten der Welt gehört. Gemeint ist das New Yorker Metropolitan Museum of Art, das inzwischen 6,5 Millionen Besucher pro Jahr aufweisen kann, über mehr als 1,6 Millionen Twitter-Follower verfügt, und fast 20 Millionen Besucher auf seine berühmte Heilbrunn Timeline of Art History lockt. Letztere soll hier für das Kontextualisieren stehen. Auf hohem wissenschaftlichen Niveau, ausdrücklich in erster Linie an Studierende der Kunstgeschichte gerichtet, aber auch an überdurchschnittlich Interessierte, erzählt sie eine Geschichte der Weltkunst, und zwar nur am Beispiel von Objekten aus dem Metropolitan selber.

Es dürfte nicht viele Museen auf der Welt geben, bei denen das möglich ist. Der Zugang zu diesem Universalmedium - es beinhaltet 300 Zeitleisten, fast tausend ziemlich tiefgehende Essays und an die 7.000 Kunstwerke - ist konsequent hypertextuell organisiert, als Leser kann ich über die Objekte zu den Kontexten gehen, von einer Gesamtdarstellung auf Einzelwerke hinabsteigen oder mich etwa im örtlichen und zeitlichen Umkreis eines Gegenstandes umtun. Die Texte sind zumeist von Kuratoren des Museums geschrieben, sie werden regelmäßig ajourniert und vor allem in den bibliografischen Referenzen aktuell gehalten. Ich glaube, keinem Kunsthistoriker zu nahe zu treten, wenn ich behaupte, dass das Wissen in der Heilbrunn Timeline of Art History umfangreicher ist als das des gebildetsten unter ihnen.

Zuletzt aber verstärkte sich der Eindruck, dass dies nicht die einzige Möglichkeit der Kunstvermittlung ist, dass insbesondere die elektronischen Medien auch noch andere Optionen bieten. Bei allem Umfang und Tiefgang nämlich, der die Heilbrunn Timeline prägt, bleibt der Erlebnisaspekt doch unterbelichtet. So objektiv sie sich gibt, so akademisch kommt sie doch auch daher. Die Werke sind aufgereiht an der Perlenschnur von Geschichte und Geografie, manche werden sogar vermuten, dass wissenschaftliche Neutralität hier in Langeweile umschlägt.

In jedem Fall wird man mit einem solchen Produkt eher Personen anziehen, die sowieso schon bildungsinteressiert sind, weniger solche, die noch überzeugt werden müssen, dass Bildung mehr ist als Pflicht. Das Gleiche gilt im übrigen auch für die Bilddatenbank des Museums, die ein jedes Wissenschaftlerherz höher schlagen lässt, aber ebenfalls eher einen Container-Charakter hat: Über 400.000 Werke sind hier zu finden, ganz wenige Museen weltweit haben ihre Sammlung derartig vollständig verdatet. Und auch wenn dem reinen Registratur-Charakter vielfach entgegengearbeitet ist, etwa dadurch, dass der Besucher einzelne Werke in sein persönliches Portfolio aufnehmen kann (MyMet): Das Ganze ist und bleibt eine riesige Datensammlung, die den Forscher begeistert, den Kunstliebhaber aber nur teilweise befriedigt.

(Kunst-)Historiker dürften hier eventuell widersprechen, aber ein nicht spezialisiertes Museumspublikum ist eben doch etwas anderes als eine Seminaröffentlichkeit, und es will eben vielleicht auch anders angesprochen werden. Einmal abgesehen davon, dass auch die universitäre Seminaröffentlichkeit heute anders angesprochen werden will als noch vor 30 Jahren. Die Tatsache, dass die Museums-Bilddatenbanken insgesamt einen schweren Stand haben und vom Publikum vergleichsweise wenig genutzt werden, bestätigt diese Vermutung. Wenn aktuell Informationsvisualisierer versuchen, auch solche Bilddatenbanken ästhetisch anspruchsvoll zu vermitteln, so beruht das Engagement genau auf dieser Einsicht. Ein Beispiel dafür ist die Abteilung "Epochen und Sparten" der Deutschen Digitalen Bibliothek.

Warum also nicht auch einmal andere Zugangsweisen ausprobieren, eine Entscheidung, die im Metropolitan Museum erst vor wenigen Jahren getroffen wurde? Und zwar dadurch, dass man sich einem nun tatsächlich eindrücklichen Alternativprojekt zuwandte, den Connections. Damit bin ich bei dem, was ich Personalisieren genannt hatte.

Schon die Leitseite von Connections fällt aus dem Rahmen. Es werden keine Kunstwerke gezeigt, sondern Porträts von Museumsmitarbeitern, die mit Namen und zunächst eigentümlich wirkenden Stichworten vom Typ "abnormal", "heroes", oder "city" versehen sind. Das Ganze wirkt nicht leicht verständlich, und man könnte jetzt natürlich hingehen und sich unter "about connections" eine Erklärung besorgen. Im Netz aber ist der user noch ungeduldiger als sonst schon, Gebrauchsanweisungen liest er eigentlich grundsätzlich nicht und will lieber gleich zur Tat schreiten. Es dürfte daher näher liegen, gleich eines der Porträts anzuklicken und zu sehen, was sich hinter dem damit verbundenen Begriff des "abnormal" verbirgt.

Und das ist erstaunlich. Peggy Hebard ist "financial manager" im Büro des Direktors. Ihre Gesichtszüge sind ostasiatisch, in dem vierminütigen Film, der jetzt startet, berichtet sie von der schwierigen Geschichte ihrer chinesischen Einwandererfamilie in New York und davon, wie sie sich selber "anormal" empfunden habe. Hinterlegt wird das Ganze mit ein paar Dutzend Kunstwerken (natürlich aus dem Metropolitan), die den sehr anrührenden Bericht teilweise atmosphärisch begleiten, zuweilen von der Sprecherin aber auch direkt adressiert werden.

Ungewöhnlich bei dieser Darstellung und bei Connections ist mehreres. Erstens redet eine Finanzmanagerin, also ein kunsthistorischer Laie. In anderen Filmen erscheinen zwar Kuratoren, daneben aber auch Vertreter aus dem Wachdienst oder dem Restaurant des Museums. Zweitens wird hier aus einer entschieden subjektiven, zuweilen ins Schmerzhaft-Bekenntnishaft hineinreichenden Perspektive erzählt. zum Beispiel auch bei Gary Tinterow, dem prominenten Kurator der Kunst des 19. Jahrhunderts, der aus einer ganz persönlichen Hundebesitzer-Sicht über "Windhunde" spricht und seine eigene ganz unvermittelt mit einer kunsthistorischen Sicht verschmelzen lässt.

Sicherlich war es für die Organisatoren dieser ungewöhnlichen Aktion nicht einfach, ihre Lieferanten zu einer derartig seelenoffenbarenden Redeweise zu animieren, die dann weltweit im Internet zu verfolgen war. Das Ergebnis aber ist auch für Fachleute durchaus beeindruckend. Und drittens wird hier dem Kunstwerk eine ungewöhnliche Rolle zugewiesen. Es wird ganz unhistorisch (oder doch nicht primär historisch) auf die Gefühlslage des Redners projiziert und damit entschieden vergegenwärtigt.

Connections widerspricht vielem, was einem klassischen Kunstmuseum heilig ist. Es setzt dort, wo normalerweise wissenschaftliche Objektivierung im Vordergrund steht, entschieden auf Subjektivierung und lässt damit die Frage nach "richtig" oder "falsch" in den Hintergrund rücken. Es versucht, den Zuhörer und Zuschauer auf Augenhöhe anzunehmen und nicht gleichsam von oben herab zu belehren. Es insistiert nicht auf der Fachkompetenz des Redners, sondern lädt ihn ein, ja fordert ihn auf, als Mensch zu agieren. Eben dies war ausdrücklich auch das Ziel der Schöpfer von Connections, und man darf die Leitung des Museums dazu beglückwünschen, dass sie deren durchaus radikale Ansprüche zuließ, weil sie gegen die üblichen Hierarchien verstießen. Gerade ausgehend von der Heilbrunn-Timeline kamen Fragen auf wie die, ob die Kunsthistoriker die einzigen Experten am Met sind, ob es neben der akademischen noch eine andere Zugangsweise zur Kunst gibt und ob man das Publikum auch emotional ansprechen könne. Ich garantiere Ihnen in jedem Fall, dass Sie bei den allermeisten Filmen fasziniert zuhören und sie nicht vorzeitig wegklicken werden.

Kunsthistoriker neigen dazu, solche Versuche mit der Begründung zurückzuweisen, sie seien unhistorisch und würden nicht den originalen Gehalt der Werke berühren. Das ist so ganz falsch nicht, und die ganz "aus dem Bauch heraus" geführte Rede über Kunst mündet leicht im Seichten und Nichtssagenden. Was aber gerade mit Conncetions gelingt, ist die immer wieder historisch informierte Rede mit der eigenen Empfindungswelt zu verbinden, aus der Geschichte heraus in die Wirklichkeit der Gegenwart hineinzudringen, ohne völlig frei zu phantasieren. Unterstützt wird das durch einen Redegestus, der nicht auf professionelle Objektivierung Wert legt, sondern Zögerlichkeiten, leiser und lauter werdende Stimme, ja sogar kleine Lachanfälle erlaubt.

Die vielleicht wichtigste Eigenschaft des Digitalen aber lässt sich in dessen Vergemeinschaftungs-Potenzial fassen. Das mag Sie angesichts der insgesamt deutlich negativen Berichterstattung in der deutschen Publizistik über das Hassgerede in facebook und twitter überraschen. Jeremy Rifkin hat in einem vor zwei Jahren erschienenen Buch, das im Deutschen den wenig anziehenden Titel "Null-Grenzkosten-Gesellschaft" trägt, die Bedeutung der digitalen Medien für eine bottom-up reorganisierte Vergemeinschaftung herausgestrichen.

Seine durchaus nicht unumstrittene These ist, dass die kommerziellen Mega-Vergemeinschafter vom Typ facebook auf längere Sicht eine erstrebenswerte Konkurrenz in kleineren, lokal und regional organisierten Netzwerken bekommen, die sich weniger am Gewinninteresse eines Unternehmens orientieren, als an den Bedürfnissen einer begrenzten community. Mir scheint das eine Perspektive auch für die Museen, die sich vielleicht doch noch mehr als bislang zu Kristallisationskerne der Kulturalisierung weiterentwickeln könnten. (Ein sehr beeindruckendes Beispiel haben wir in dem englischen "Dulwich OnView" vorliegen, das sich der "Feier von Mensch und Kultur in Süd-London" verschrieben hat.

Dabei handelt es sich um ein Wiki, das von einer Reihe von enthusiastischen Einwohnern der Region betrieben wird, grundsätzlich aber auch offen für Außenstehende ist. Ausgangspunkt ist die Dulwich Picture Gallery, eine vor allem im Bereich der niederländischen Malerei des Goldenen Zeitalters international berühmte Sammlung. Aber wenn Sie sich die Sache im Internet etwas näher ansehen, bemerken sie gleich, dass das Wiki weit über das eigentliche Museum hinausgeht und zu einem Ort der kulturellen Diskussion geworden ist. Interessant für das Museum ist es in erster Linie, weil es von freiwilligen Außenstehenden betrieben wird.

Man hört ja immer wieder, dass solche Dinge aufgrund der Personalausstattung gerade auch in deutschen Museen kaum geleistet werden können, und in der Tat: Die Digitalabteilung des New Yorker Metropolitan Museums verfügt mit achtzig Leuten über mehr Mitarbeiter als der allergrößte Teil der deutschen Museen insgesamt an Angestellten hat, wenn man mal das Wachpersonal außen vorlässt. Aber der entscheidende Aspekt in meiner Sicht ist die Tatsache, dass hier das Museum zu einem Kernpunkt der Integration eines ganzen Stadtteils geworden ist, wobei unter Stadtteil hier ein Gebiet zu verstehen ist, das fast drei Millionen Einwohner umfasst.

Sie sehen, in der Polarität von Zukunftshoffnung oder Selbstaufgabe neige ich eindeutig zu ersterem. Richtig betrieben, kann das Digitale zu einer in mehrfacher Hinsicht positiven Praxis werden. Als ein Medium der Aufmerksamkeitsgenerierung, als Bildungsinstrument, das die Erfahrung am Ort erweitert und vertieft. Als Maschine, die den Nutzer von einem rezipierenden in einen agierenden verwandelt. Selbst für die größten deutschen Museen dürfte ein Projekt von der Größe der Heilbrunn Timeline illusorisch bleiben, Unternehmungen aber wie die Connections vom Metropolitan Museum oder der community blog der Duclwich Picture Gallery könnte man als Anregung durchaus Ernst nehmen. Dies also mein Schlussappell: Helfen Sie auf die unterschiedlichsten Ihnen zur Verfügung stehenden Weisen der Institution Museum dabei, den Wandel mitzugestalten, dem sie sich notwendig zu stellen hat. Aber vergessen Sie andererseits nicht, um was es schlussendlich immer gehen muss: das einzelne Kunstwerk und den oder die, die es wahrnehmen sollen.

Hubertus Kohle

Kommentieren